Avant de s’installer durablement à Coutances, en 1840, la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus* a d’abord pris naissance à Périers (Manche), dans la petite école de filles, créée en 1652 par Jeanne Langlois (1625-1707). Cet article se propose de revenir sur la naissance de cette Congrégation, une des « premières-nées du Sacré-Cœur », à travers les quelques documents les plus anciens, conservés aux archives, et témoins des origines.

Avant de s’installer durablement à Coutances, en 1840, la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus* a d’abord pris naissance à Périers (Manche), dans la petite école de filles, créée en 1652 par Jeanne Langlois (1625-1707). Cet article se propose de revenir sur la naissance de cette Congrégation, une des « premières-nées du Sacré-Cœur », à travers les quelques documents les plus anciens, conservés aux archives, et témoins des origines.

Les humbles commencements, la fondation de l’école de Périers

Au milieu du XVIIème siècle, le diocèse de Coutances reste profondément marqué et dévasté par les guerres de Religion, la quasi majorité des écoles a disparu et l’ignorance règne en maître. Terre de mission s’il en est, la reconquête doit se faire par l’éducation chrétienne et la création de nouvelles écoles. C’est dans ce sillage, que Jeanne Langlois, originaire de Sainteny, crée en 1652 à Périers, une école pour l’instruction des petites filles pauvres. Les débuts sont modestes, l’école s’installe dans une boulangerie et rapidement vient l’aider une fille du bourg de Périers, Barbe Lair. L’instruction des petites filles du village suit le programme de l’autorité ecclésiastique, avec des cours de lecture, grammaire, calcul, et enseignement religieux qui est le but essentiel de l’école. Les deux institutrices créent aussi un atelier de travaux manuels, afin de permettre aux petites filles pauvres de la campagne de gagner honnêtement leur vie. En 1661, par la mise en commun de ce qu’elle possédait, est permise la création d’une petite épicerie capable de financer, d’assurer la pérennité et la gratuité de l’école. Prémices de la communauté naissante, cet acte de 1661 précise que « tout profit ne peut être personnel, mais à l’usage du bien commun ». Et, en 1672, la renommée de cette petite école grandissante, une troisième institutrice, Barbe Rault, vient les aider.

L’influence des Eudistes sur la communauté naissante

Pour que l’école puisse perdurer et prospérer, une aide financière devient nécessaire. Les trois institutrices doivent la poursuite de leur œuvre au Père du Pont (1618-1685), membre de la Société de Jésus et de Marie (Eudistes) et Supérieur du Séminaire, qui leur apporte cette aide par un don généreux, en achetant une maison et un jardin pour l’école, ajoutant à cela une petite somme d’argent, puisque ne disposant pas de lettre patente, les institutrices ne peuvent recevoir d’aide pour l’école « gratuite pour les enfants pauvres ». Le 14 novembre 1674, l’évêque de Coutances, Charles-François de Loménie de Brienne (1637-1720), « approuve et confirme » la fondation, et encourage les trois institutrices « à se bien acquitter de leur emploi, étant le plus grand qu’on puisse avoir pour le salut des âmes ». Afin de permettre le développement de leur œuvre, le Père du Pont confie à son assistant, le Père Thomas Moisson (1633-1699),

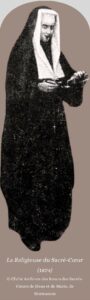

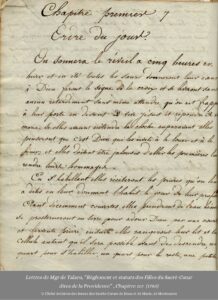

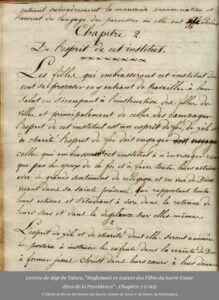

Pour que l’école puisse perdurer et prospérer, une aide financière devient nécessaire. Les trois institutrices doivent la poursuite de leur œuvre au Père du Pont (1618-1685), membre de la Société de Jésus et de Marie (Eudistes) et Supérieur du Séminaire, qui leur apporte cette aide par un don généreux, en achetant une maison et un jardin pour l’école, ajoutant à cela une petite somme d’argent, puisque ne disposant pas de lettre patente, les institutrices ne peuvent recevoir d’aide pour l’école « gratuite pour les enfants pauvres ». Le 14 novembre 1674, l’évêque de Coutances, Charles-François de Loménie de Brienne (1637-1720), « approuve et confirme » la fondation, et encourage les trois institutrices « à se bien acquitter de leur emploi, étant le plus grand qu’on puisse avoir pour le salut des âmes ». Afin de permettre le développement de leur œuvre, le Père du Pont confie à son assistant, le Père Thomas Moisson (1633-1699),  de rédiger une règle commune de vie pour les pieuses institutrices, prémices de la communauté naissante. Le lever y est « fixé à 5 h heures pour les institutrices, elles doivent assister chaque jour avec les enfants de l’école à la messe ». Cette règle est décrite comme claustrale, « les institutrices ne doivent sortir que par nécessité et rentrer le plus tôt possible. Avant le dîner et le souper, elles réciteront les litanies en usage dans la congrégation de Jésus et Marie, et notamment le samedi midi, les litanies du Cœur de Jésus, et le samedi soir, celles du Cœur de Marie ». Un costume leur est donné, il s’agit « d’une petite robe noire, une ceinture de laine et une coiffe de camelot ». Ce règlement, conçu pour les trois maîtresses d’école, donne des orientations pour « la vie chrétienne, la pratique des vertus », imprégné de l’esprit de Saint Jean Eudes (1601-1680), son auteur y donne quelques préconisations pour développer « les vertus d’humilité, de charité, et de dévotion aux Saints Cœurs de Jésus et de Marie ». Si leur vie ne diffère qu’en peu de choses de celles des religieuses dévouées à l’enseignement, les trois maîtresses n’en sont pas, elles sont des associées, ayant pour nom Filles de l’Instruction chrétienne.

de rédiger une règle commune de vie pour les pieuses institutrices, prémices de la communauté naissante. Le lever y est « fixé à 5 h heures pour les institutrices, elles doivent assister chaque jour avec les enfants de l’école à la messe ». Cette règle est décrite comme claustrale, « les institutrices ne doivent sortir que par nécessité et rentrer le plus tôt possible. Avant le dîner et le souper, elles réciteront les litanies en usage dans la congrégation de Jésus et Marie, et notamment le samedi midi, les litanies du Cœur de Jésus, et le samedi soir, celles du Cœur de Marie ». Un costume leur est donné, il s’agit « d’une petite robe noire, une ceinture de laine et une coiffe de camelot ». Ce règlement, conçu pour les trois maîtresses d’école, donne des orientations pour « la vie chrétienne, la pratique des vertus », imprégné de l’esprit de Saint Jean Eudes (1601-1680), son auteur y donne quelques préconisations pour développer « les vertus d’humilité, de charité, et de dévotion aux Saints Cœurs de Jésus et de Marie ». Si leur vie ne diffère qu’en peu de choses de celles des religieuses dévouées à l’enseignement, les trois maîtresses n’en sont pas, elles sont des associées, ayant pour nom Filles de l’Instruction chrétienne.

Seconde naissance, un institut religieux sous le vocable du Sacré-Cœur

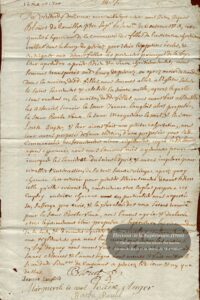

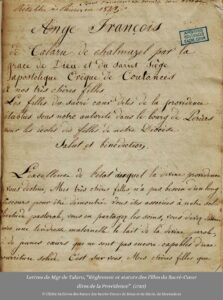

Le début du XVIIIème siècle est marqué par plusieurs événements, prémices à la création d’un institut religieux. D’abord en 1695, avec la nomination de Jeanne Langlois comme Supérieure des associées, ce qui n’est pas sans déclencher quelques conflits entre elles, et provoque le départ de Barbe Lair. En 1707, âgée de 88 ans, Jeanne Langlois, la fondatrice, décède. Si l’on parle toujours à ce moment-là des Filles de l’Instruction chrétienne, la communauté s’accroît rapidement, avec la création d’un pensionnat, la construction d’une chapelle et prend de plus en plus la physionomie d’un couvent. C’est en 1783, sous l’impulsion de Monseigneur de Talaru (1727-1798), que la communauté prend véritablement l’apparence d’un institut religieux. L’évêque de Coutances d’alors, désire ardemment avoir dans son diocèse une Congrégation de Sœurs en charge de l’instruction des filles et du soin des malades. C’est la communauté de Périers qui retient son attention et qu’il destine à ces missi

Le début du XVIIIème siècle est marqué par plusieurs événements, prémices à la création d’un institut religieux. D’abord en 1695, avec la nomination de Jeanne Langlois comme Supérieure des associées, ce qui n’est pas sans déclencher quelques conflits entre elles, et provoque le départ de Barbe Lair. En 1707, âgée de 88 ans, Jeanne Langlois, la fondatrice, décède. Si l’on parle toujours à ce moment-là des Filles de l’Instruction chrétienne, la communauté s’accroît rapidement, avec la création d’un pensionnat, la construction d’une chapelle et prend de plus en plus la physionomie d’un couvent. C’est en 1783, sous l’impulsion de Monseigneur de Talaru (1727-1798), que la communauté prend véritablement l’apparence d’un institut religieux. L’évêque de Coutances d’alors, désire ardemment avoir dans son diocèse une Congrégation de Sœurs en charge de l’instruction des filles et du soin des malades. C’est la communauté de Périers qui retient son attention et qu’il destine à ces missi ons pour le diocèse. La religion avait inspiré la communauté depuis les débuts, c’est donc naturellement qu’elle accompagne son développement sous le nom de Société des Filles du Sacré-Cœur de la Providence. Un nom suggéré par l’influence Eudiste et la dévotion spéciale que la communauté a toujours eue pour le Sacré-Cœur, et exacerbé avec l’adaptation du règlement primitif faite par le Père François Lefranc (1739-1792), qui y introduit des termes typiquement Eudistes, tels que « former Jésus-Christ dans les Cœurs » ou bien « un grand détachement pour ne penser qu’aux moyens de faire régner Jésus-Christ dans les cœurs ». Une ère de prospérité s’ouvre pour la petite congrégation naissante, les religieuses augmentent rapidement, les sœurs du Sacré-Cœur essaiment dans le diocèse à Sainteny, Saint Sauveur le Vicomte, Granville, Landelles…

ons pour le diocèse. La religion avait inspiré la communauté depuis les débuts, c’est donc naturellement qu’elle accompagne son développement sous le nom de Société des Filles du Sacré-Cœur de la Providence. Un nom suggéré par l’influence Eudiste et la dévotion spéciale que la communauté a toujours eue pour le Sacré-Cœur, et exacerbé avec l’adaptation du règlement primitif faite par le Père François Lefranc (1739-1792), qui y introduit des termes typiquement Eudistes, tels que « former Jésus-Christ dans les Cœurs » ou bien « un grand détachement pour ne penser qu’aux moyens de faire régner Jésus-Christ dans les cœurs ». Une ère de prospérité s’ouvre pour la petite congrégation naissante, les religieuses augmentent rapidement, les sœurs du Sacré-Cœur essaiment dans le diocèse à Sainteny, Saint Sauveur le Vicomte, Granville, Landelles…

La Révolution française vient stopper ce développement. En 1790, le parloir du couvent de Périers est occupé par les officiers municipaux. L’année suivante, les sœurs sont dans l’obligation de prêter serment à la Constitution civile du clergé, « elles s’y refusèrent, préférant à leur sécurité l’intégralité de leur foi ». Elles seront chassées et leurs biens confisqués. Durablement marquée par ces épisodes, la congrégation ne se relèvera seulement qu’après deux décennies de tourmente, en 1824. D’abord à Périers, berceau de la fondation, puis à Marigny, et enfin Coutances, pour se multiplier ensuite dans le diocèse.

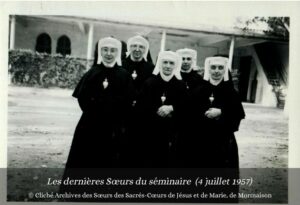

* Les Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie ont accueilli en 1996, par voie de fusion la Congrégation du Sacré-Coeur de Coutances.

Thomas Aubin, archiviste de la congrégation