Lorsque l’on pense à la Grande Guerre (1914-1918) des images s’imposent à nous, tout d’abord, la figure du Poilu dans les tranchées, l’atrocité des combats, et le cortège ininterrompu de blessés et de morts. À l’arrière, au service des victimes, le rôle des infirmières est essentiel. Parmi ces infirmières, de nombreuses et discrètes religieuses, infirmières elles aussi, au service de la patrie en danger.

Si les religieuses n’ont pas été directement à l’initiative de la création d’hôpitaux, elles ont bien apporté leur aide dès les premiers instants du combat. Leur engagement constitue un véritable angle mort de l’histoire de la Première Guerre mondiale. Pourtant, les archives de la Congrégation témoignent de ce même engagement, partout en France.[1] Rendons leur ici un hommage qu’elles ont bien mérité.

Au chevet de la Patrie en danger dès les premiers instants du conflit

1er août 1914 à 5 heures du soir, le tocsin sonne l’entrée en guerre de la France contre l’Allemagne. Dès les jours qui suivent le début des hostilités, les premiers convois de blessés sont envoyés vers l’arrière du front, aux quatre coins de France. Après un début de siècle marqué par des assauts répétés contre les Congrégations, c’est l’Union sacrée qui s’impose. Toutes les religieuses de France, patriotes dans l’âme veulent elles aussi fournir leur part de dévouement pour le Patrie en danger. Les Congrégations, disposent généralement de lieux vastes pour accueillir les blessés, les religieuses compétentes sur place se mettent rapidement au service des hôpitaux temporaires et des Ambulances.

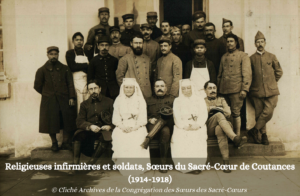

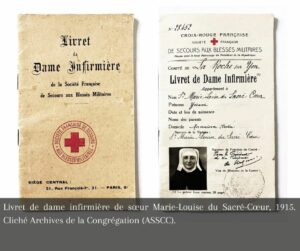

Rapidement, les Maisons mères sont réquisitionnées par la Croix-Rouge ou la Société de Secours aux blessés militaires, c’est le cas à Coutances pour les Sœurs du Sacré-Cœur qui mettent la Maison mère à disposition des dames de la Croix-Rouge. Durant les cinquante-deux mois d’ouverture de l’hôpital auxiliaire N°306, dit du Sacré-Cœur, 1511 soldats seront soignés avec le concours des bons soins et du dévouement des religieuses présente sur place. De nombreuses sœurs seront également employées dans les hôpitaux, ambulances, dans les différentes villes où elles étaient en poste.

À Cherbourg, une partie de la Maison mère des Sœurs de la Charité est réquisitionnée pour l’accueil des blessés. Il faut rapidement libérer les lieux et envoyer les orphelines sur place, dans un autre établissement de la Congrégation. La Communauté assure pour le compte de l’hôpital temporaire de pourvoir à l’alimentation et au blanchissage. L’hôpital fonctionna 56 mois et il n’y passa pas moins de 12 000 hommes, Français, Belges, Malgaches, Sénégalais.

À Cherbourg, une partie de la Maison mère des Sœurs de la Charité est réquisitionnée pour l’accueil des blessés. Il faut rapidement libérer les lieux et envoyer les orphelines sur place, dans un autre établissement de la Congrégation. La Communauté assure pour le compte de l’hôpital temporaire de pourvoir à l’alimentation et au blanchissage. L’hôpital fonctionna 56 mois et il n’y passa pas moins de 12 000 hommes, Français, Belges, Malgaches, Sénégalais.

Religieuses infirmières : un « supplément d’âme »

Dans le Cantal, à Mauriac, les Petites Sœurs des Malades viennent tout juste d’investir leur nouvelle Maison mère. Lorsque le conflit éclate, l’ambulance de Mauriac doit s’installer dans l’école des Frères, mais ce projet est vite abandonné. Mère Marie de Jésus Supérieure Générale de la Congrégation, émue par cette situation met rapidement à disposition des soldats la Maison mère. À partir du 1er octobre 1914 et jusqu’au 11 juin 1916, l’ambulance auxiliaire de 25 lits sera dirigée par Mère Marie de Jésus, assistée par d’autres sœurs. Dans les Ermitages répartis dans le département et ailleurs, notamment à Saint-Flour, Limoges, Nice, les sœurs sur place sont employées dans les ambulances.

Pour les Sœurs de Mormaison, le contexte est différent, elles ne mettent pas à disposition leur Maison mère. Mais, ne dérogeant pas à leur présence familière au cœur des villages de Vendée, la Congrégation envoie dans de nombreuses communes, ou de petites ambulances s’installent, les quelques sœurs qui viennent d’obtenir leur diplôme d’infirmière. Elles y apporteront une aide précieuse et une présence rassurante au service de l’apostolat des blessés et des populations.

Pour les Sœurs de Mormaison, le contexte est différent, elles ne mettent pas à disposition leur Maison mère. Mais, ne dérogeant pas à leur présence familière au cœur des villages de Vendée, la Congrégation envoie dans de nombreuses communes, ou de petites ambulances s’installent, les quelques sœurs qui viennent d’obtenir leur diplôme d’infirmière. Elles y apporteront une aide précieuse et une présence rassurante au service de l’apostolat des blessés et des populations.

À Fontenay-le-Comte, les Sœurs de l’Union Chrétienne ouvrent leur clinique en 1913, mais la déclaration de guerre met rapidement un terme à son essor. Avec les tristes nouvelles qui arrivent du front, la clinique ne reste pas longtemps vide. Elle devient succursale de l’hôpital N° 7, ou deux sœurs diplômées sont pour l’une à la tête des salles de chirurgie et l’autre à la tête des salles de médecine. Outre l’aide aux dames infirmières de la Croix-Rouge, les sœurs couchaient toujours à l’hôpital et venaient lorsque l’état d’un blessé ou d’un malade devenait inquiétant. Les sœurs au contact des blessés y développent un apostolat fécond, uniquement par leur dévouement. Pour preuve les fruits visibles de cela à travers les nombreux baptêmes, mariages ou conversions à l’approche de la mort. Comme en témoigne la dernière lettre de ce jeune légionnaire passé par l’Union Chrétienne et retourné au front, « Je me suis préparé pour le grand voyage, je suis prêt à partir ».

Reconnaissance d’un dévouement discret, mais précieux

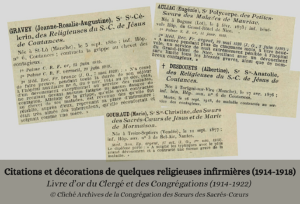

Les Congrégations évoquées ne font qu’une aujourd’hui, mais chacune dès les premiers instants du conflit a mis spontanément des religieuses infirmières, cuisinières, lingères, au service de la Patrie. Les unes dans leurs Maisons mères transformées en hôpitaux, les autres dans les ambulances disséminées partout en France. Elles se sont dévouées durant quatre ans, jour et nuit, au soin du corps et des âmes des blessés. Pour cela, elles seront un peu plus de 200 à recevoir de nombreuses décorations : médailles commémoratives de 14-18, Croix de guerre, médaille de la Croix-Rouge et de l’association des Dames Française…

Les Congrégations évoquées ne font qu’une aujourd’hui, mais chacune dès les premiers instants du conflit a mis spontanément des religieuses infirmières, cuisinières, lingères, au service de la Patrie. Les unes dans leurs Maisons mères transformées en hôpitaux, les autres dans les ambulances disséminées partout en France. Elles se sont dévouées durant quatre ans, jour et nuit, au soin du corps et des âmes des blessés. Pour cela, elles seront un peu plus de 200 à recevoir de nombreuses décorations : médailles commémoratives de 14-18, Croix de guerre, médaille de la Croix-Rouge et de l’association des Dames Française…

Dans un contexte de laïcisation de la médecine, les religieuses infirmières, se sont impliquées sans failles dans « le combat », avec courage et abnégation. Peu à détenir des diplômes d’infirmière avant le conflit, elles seront plus nombreuses après la guerre, obtenant diplômes et certifications dans les soins médicaux. La plupart de ces religieuses assureront un rôle important dans ce domaine, jusque dans le dernier quart du XXe siècle.

Dans un contexte de laïcisation de la médecine, les religieuses infirmières, se sont impliquées sans failles dans « le combat », avec courage et abnégation. Peu à détenir des diplômes d’infirmière avant le conflit, elles seront plus nombreuses après la guerre, obtenant diplômes et certifications dans les soins médicaux. La plupart de ces religieuses assureront un rôle important dans ce domaine, jusque dans le dernier quart du XXe siècle.

Thomas Aubin, archiviste de la Congrégation

[1] 1974, fusion avec les Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie, de Cherbourg ; 1996, fusion avec les Sœurs du Sacré-Cœur de Coutance ; 1999, fusion avec les Petites sœurs des malades, de Mauriac ; 2011, fusion avec les Sœurs de l’Union Chrétienne.